Alte Universitätsstraße 19

55116 Mainz – Germany

Tel.: +49/6131 / 3 93 93 60

Projektverlauf

Im Jahr 1994 nahm die Internationale Kommission zur Herausgabe von Quellen zur Europäischen Geschichte (Monumenta Europae Historica) das Editionsprojekt »Europäische Friedensverträge der Neuzeit« unter der Leitung von Prof. Dr. Hermann Weber (Universität Mainz) in ihr Arbeitsprogramm auf. Sowohl die Fritz Thyssen-Stiftung als auch das Land Rheinland-Pfalz förderten das umfangreiche Vorhaben finanziell. Im Jahr 2000 wurde die Realisierung dem (seit 2012 Leibniz-) Institut für Europäische Geschichte (IEG) in Mainz übergeben.

Zwischen 2005 und 2010 wurde das Projekt »Europäische Friedensverträge der Vormoderne online« mit einer Förderung der Deutschen Forschungsgemeinschaft (Programm »Wissenschaftliche Literaturversorgungs- und Informationssysteme«) am IEG Mainz durchgeführt. Es zielte darauf, die europäischen Friedensverträge der Zeit zwischen ca. 1450 und 1789 umfassend nachzuweisen, zu verfilmen, wissenschaftlich zu bearbeiten, zu digitalisieren und stufenweise im Internet zu veröffentlichen. Angestrebt wurde der Aufbau einer möglichst vollständigen Sammlung frühneuzeitlicher Friedensinstrumente. In einer ersten Projektphase (2005–2007) wurde ein Bestand von 1.500 Friedensverträgen in Form der handschriftlichen Unterhändlerausfertigungen publiziert und für die interdisziplinäre internationale Forschung erschlossen. In einer zweiten Projektphase (2008–2010) wurde das Angebot auf ca. 1.800 Friedensverträge ausgebaut, in Tagungen und Publikationen wissenschaftlich ausgewertet und in Kooperationen mit den Partnereinrichtungen verfestigt.

Seit Abschluss des Projekts stellt das Leibniz-Institut für Europäische Geschichte die publizierten Friedensverträge unter http://www.ieg-friedensvertraege.de dauerhaft der Forschung zur Verfügung.

Aus der Einführung des Projektleiters Prof. Dr. Heinz Duchhardt (1994–2011 Direktor des IEG, Abteilung für Universalgeschichte) aus dem Jahr 2005:

Deutschland ist das »klassische« Land der großen Quelleneditionen. Die 1817 auf Anregung eines bedeutenden Politikers, des Freiherrn vom Stein, initiierten Monumenta Germaniae Historica (MGH) stehen am Anfang der auf wissenschaftlicher Grundlage beruhenden nationalen Sammlungen; im mittleren 19. Jahrhundert traten auf Initiative Leopold von Rankes so bedeutende Unternehmen wie die Deutschen Reichstagsakten ins Leben oder im ausgehenden 19. Jahrhundert auf Betreiben des neugegründeten Deutschen Historischen Instituts in Rom die Nuntiaturberichte aus Deutschland. Heute bestehen neben diesen alten Unternehmen, von denen keins bis zur Stunde abgeschlossen ist, geradezu unübersichtlich viele neue, von denen für die Frühe Neuzeit exemplarisch die Acta Pacis Westphalicae (APW) oder die sog. Akademieausgabe der Schriften und Briefe Gottfried Wilhelm Leibniz' herausgegriffen seien. Für die neueste Geschichte, insbesondere die Nachkriegsgeschichte, muss man geradezu von einer Inflation von Editionsvorhaben sprechen, wobei die staatsrechtliche Struktur der föderativen Bundesrepublik mit dem stark ausgeprägten Eigenleben der Bundesländer diesen Prozess noch begünstigt; es ist z.B. überaus eindrucksvoll, mit welcher Konsequenz der Freistaat Bayern um die Edition der Akten seiner eigenen Frühgeschichte und damit deren wissenschaftliche Aufarbeitung besorgt ist. Es herrscht in Deutschland in der Zunft der Historiker nach wie vor die feste Überzeugung, dass die Aufbereitung der Quellen als ihrem eigentlichen Rohstoff Sinn macht, und zwar immer auch im Blick auf die Zeit, die nicht mehr ihre eigene Gegenwart ist: auch deswegen im übrigen, weil durch die verlässliche Bereitstellung von Materialien völlig neue Forschungsfelder eröffnet werden können, mit denen aktuell noch gar niemand rechnen kann.

Aber es ist nicht nur die Zahl der Quelleneditionen, die Deutschland im europäischen Vergleich einen Spitzenplatz sichert, sondern mehr noch die Qualität. Für den Bereich des Mittelalters haben die MGH die wissenschaftlichen Standards formuliert und weltweit verbindlich gemacht, und für die Frühe Neuzeit sind Großunternehmen wie die Reichstagsakten stilbildend gewesen. In dieser Hinsicht haben sie parallele Unternehmungen wie die Briefe und Akten zur Geschichte des Großen Kurfürsten weit hinter sich gelassen, bevor seit den frühen 1960er Jahren die Acta Pacis Westphalicae editionstechnisch eine neue Zeitrechnung beginnen ließen: Vollabdruck des Stückes auf der Grundlage der besten Überlieferung, Berücksichtigung aller Textvarianten, eingehende Sachkommentierung.

Das ist die eine Seite, eine wahre Abundanz von (qualitativ meist allen Ansprüchen gerecht werdenden) Quelleneditionen für alle Bereiche des staatlichen und halbstaatlichen Lebens, die letztlich die Bibliotheken freilich sogar überfordern: von den notwendigen Stellflächen her, aber auch den Preisen. Und damit hängt die andere Seite zusammen, ein verstärktes Nachdenken über den Einsatz der modernen Technologien, um die Editionsvorhaben zu beschleunigen, kostengünstiger und platzsparender zu gestalten – ein Band der jüngeren Reihe der Deutschen Reichstagsakten hat eine mittlere Vorlaufzeit von 12 Jahren, und zusammen mit den weiteren öffentlichen Mitteln für den Druck dürften Kosten vom Start eines Bandes bis zu seiner Publikation in der Größenordnung von 0,8 bis 1 Mio. Euro nicht ganz falsch liegen. Ein zweites Beispiel, auf das vor kurzem Konrad Repgen aufmerksam machte: An einem einzigen Band der Geheimen Kanzlei der Herzöge von Jülich-Berg wurde 21 Jahre lang gearbeitet. Und da keins dieser Unternehmen ohne öffentliche Mittel, also ohne Subventionierung leben kann, geraten die Verantwortlichen gegenüber politischen Gremien rasch in einen Legitimationsdruck: Sind solche Kosten verantwortbar gegenüber einer Gesellschaft, die aus einem Band mit Nuntiaturberichten des frühen 17. Jahrhunderts mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit keinen erkennbaren Nutzen ziehen wird, die nach vorne blicken will und nur bedingt in die Vergangenheit?

Insofern muss man vielleicht sogar Verständnis dafür haben, dass manche Träger – meist Akademien oder akademieähnliche Einrichtungen – , die schon seit sehr langer oder doch langer Zeit laufenden Vorhaben zu einem Abschluss zu bringen suchen – die Acta Pacis Westphalicae beenden ebenso wie die jüngere Reihe der Deutschen Reichstagsakten unter dem Druck der leeren Kassen gegen Ende dieses Jahrzehnts ihre Arbeit, die Neue Folge der Briefe und Akten zur Geschichte des Dreißigjährigen Krieges ist bereits, lange vor dem an sich logischen Endpunkt, zu ihrem Abschluss gebracht worden – und dass sich die Workshops häufen, auf denen über die Nutzung der modernen Technologien und damit eine Beschleunigung der Editionen nachgedacht wird. Die Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Trägerin unter anderem der Deutschen Reichstagsakten, veranstaltete im Mai 1998 ein einschlägiges Symposium, das unter dem provozierenden Titel »Quelleneditionen und kein Ende?« auch dokumentiert wurde, im April 2002 folgte, um nur zwei Beispiele herauszugreifen, das Deutsche Historische Institut London mit einem entsprechenden Arbeitsgespräch. Vor allem bei letzterem ging es sehr konkret um die Vorteile der Publikation von historischen Quellen auf CD-ROM oder per Internet, wofür in jedem Fall spricht, dass die engen Umfangsbegrenzungen bei Druckwerken sich nicht auswirken, im Gegenteil der Forschung ungleich mehr Material an die Hand gegeben werden kann, aus dem sie nach ihren Bedürfnissen auswählt.

Denn das ist bei frühneuzeitlichen Editionen ja vielfach das Problem, dass ein Mehrfaches des Aktenmaterials zur Verfügung steht, aber aus Platz- und Kostengründen nicht publiziert werden kann. Letztlich ist jede moderne Edition, ausgenommen natürlich die reinen Werkausgaben wie die Leibniz- oder die Kepler-Edition, ob man an die APW, an die Deutschen Reichstagsakten oder an die Quellen zur Geschichte des Rheinbundes denkt, immer eine Auswahledition, die eine sichere Grundlage schafft und insofern für die Geschichtswissenschaft unverzichtbar bleibt, die aber für spezialisierte Untersuchungen den Weg ins Archiv nicht generell überflüssig macht. Man kann gut nachvollziehen, wie schwierig sich die Entscheidungen manchmal gestalten, das eine Stück als besonders typisch mit aufzunehmen und das andere trotz oder wegen seiner Atypik wegzulassen. Das quantitative Material, das im Rahmen eines vorgegebenen Auftrags der Forschung an die Hand gegeben wird, ist im Prinzip um ein Vielfaches größer als das in einer Print-Edition unterzubringende.Dennoch haben die großen Editionsvorhaben unserer Tage bisher durchweg gezögert, den Weg der elektronischen Publikation wirklich ernsthaft ins Auge zu fassen; auch die Referenten der genannten Münchner Konferenz haben das durchweg abgelehnt. Dafür dürften verschiedene Gründe maßgebend sein:

- Die Verlage tendieren aus ökonomischen Gründen dazu, ein Editionsprojekt so zu seinem Ende zu bringen, wie es begonnen wurde. Abonnenten lässt niemand gerne wegbrechen.

- Die Gremien, die für die konzeptionellen Grundsatzentscheidungen zuständig sind, rekrutieren sich überwiegend aus den heute 60jährigen, für die die neuen Technologien keine Selbstverständlichkeit geworden sind und – bei allem guten Willen – mit hoher Wahrscheinlichkeit auch nicht mehr werden.

- Wenn der Eindruck nicht täuscht, ist es für die Bearbeiter – meist Personen des sog. wissenschaftlichen Nachwuchses, die sich über eine Edition weiterqualifizieren wollen und müssen – immer noch attraktiver und interessanter, in ihrem Schriftenverzeichnis auf ein gedrucktes opus verweisen zu können als auf eine Internet- oder CD-ROM-Edition. Dies dann noch um so mehr, wenn – wozu sie immer angehalten werden – der reinen Edition noch eine entsprechende Darstellung angeschlossen oder vorgeschaltet wird.

- Eine der unbeantworteten Fragen ist nach wie vor die nach der Haltbarkeit und Resistenz der CD-ROMs und die nach der Halbwertzeit der gängigen Softwares. Das Problem wird seit langem diskutiert, aber die Befürchtung ist noch nicht völlig vom Tisch, dass angesichts der Schnelligkeit des technischen Fortschritts elektronische Veröffentlichungen 20 oder 50 Jahre nach ihrer Produktion überhaupt nicht mehr gelesen werden können, weil die Systeme nicht mehr kompatibel sind. Das Mainzer Projekt setzt von vornherein auf das Medium Internet.

Seine »Philosophie« ist die historisch-kritische Edition sämtlicher europäischer Friedensverträge auf der Grundlage der jeweiligen Unterhändlerausfertigungen zwischen der Mitte des 15. Jahrhunderts und dem Beginn der Französischen Revolution. Das ist zunächst ein Problem der Materialerhebung, denn das Panorama der Archivorte reicht immerhin von Stockholm bis Ankara, von London und Edinburgh bis Moskau. Im Grunde könnte, wenn man chronologisch vorginge, ein solches Unternehmen in seinem eigentlich editorischen Teil erst starten, wenn das gesamte europäische Material beisammen wäre. Man würde dann mit der Mitte des 15. Jahrhunderts beginnen und sich langsam und mühsam bis ans Ende des 18. Jahrhunderts vorarbeiten – und mit Sicherheit würden Historiker sogar schon der mittleren Generation das Ende dieses Projekts nicht mehr erleben.

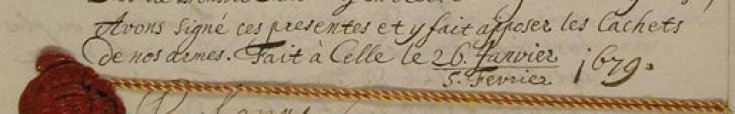

Hier wird nun konsequent die Chance des Internet genutzt. Dokumente, die aufgrund der Quellenlage bearbeitbar sind, werden, auch wenn sie das frühe 17. oder das mittlere 18. Jahrhundert betreffen, zu dem Zeitpunkt, zu dem sie editorisch abgeschlossen sind, als Digitalisat, mit Transkription und Kommentar ins Netz gestellt. Die Forschung profitiert von einem solchen Vorgehen nachhaltig und sofort, muss nicht Jahre und Jahrzehnte warten, bis das Werk in seiner chronologischen Reihenfolge abgeschlossen wäre [...]. Der eigentliche Reiz des Unternehmens liegt aber darin, dass die Möglichkeit der Digitalisierung wichtiger Texte, die einen unmittelbaren Eindruck von europäischer Kultur und europäischen Konventionen einer vergangenen Zeit verschaffen, mit der Herausforderung einer quellenkritischen Edition gekoppelt werden kann.